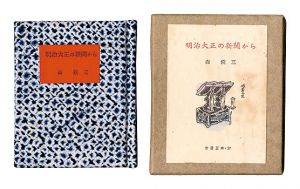

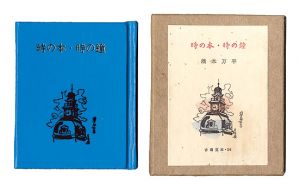

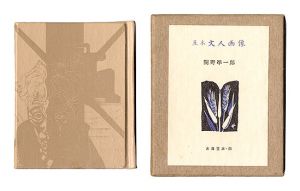

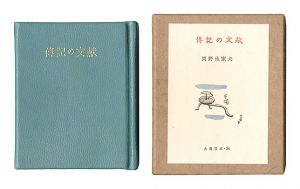

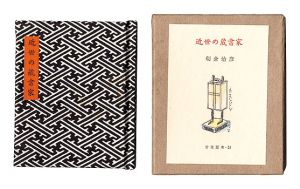

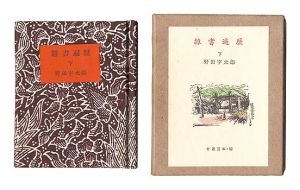

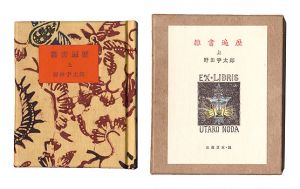

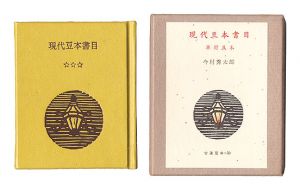

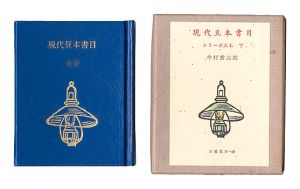

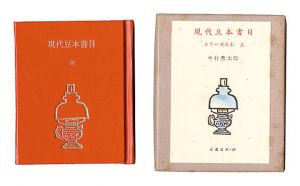

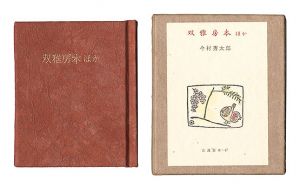

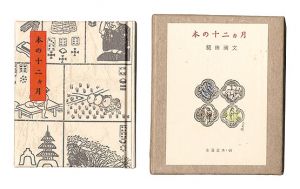

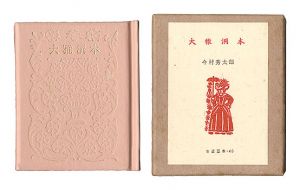

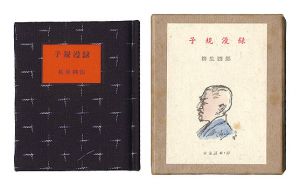

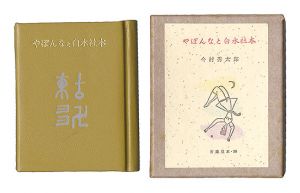

豆本

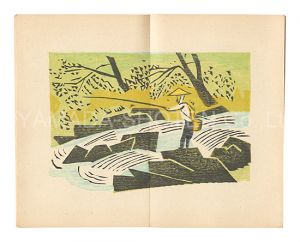

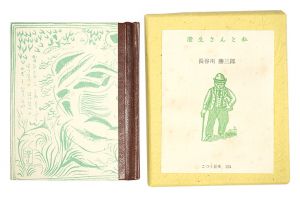

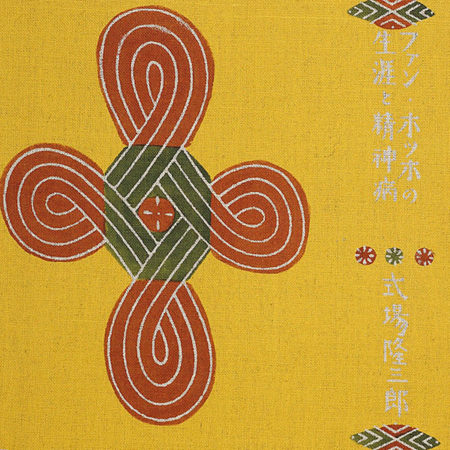

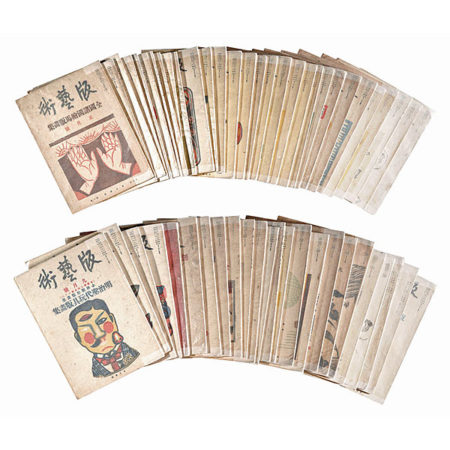

「豆本」とは、文字通り掌に収まる程度の小さな本の総称です。西洋では16世紀頃に流行し、聖書や物語の豆本が盛んに作成されました。日本では江戸時代後期から。婦女子の娯楽用として作られ始め、お雛様の段飾りの中にある小さな絵本「雛本(ひいなぼん)」や、袖に入れて持ち運べる「袖珍本(しゅうちんぼん)」、「芥子本(けしぼん)」、「巾箱本(きんそうぼん)」など様々な名称の豆本が作られました。豆本の大きさについては、様々な定義がありますが、本の長辺が3インチ(76mm)以内のものを指すことが多いようです。日本では江戸時代に美濃半紙を八つ切したサイズ(約14×10cm)以下を指し、明治以降は一辺が10センチ以下のものが一般的でした。尚、一辺が1cm以下のものは欧米に合わせて「マイクロブック」と呼ばれています。日本で豆本が大きく注目されたのは、昭和28年(1953)に北海道の愛書家たちによって作られた『ゑぞまめほん』がきっかけとなり起こった空前の豆本ブームです。全国各地で豆本が刊行され、一般流通される書籍とは異なる、豆本専門の出版社が趣向を凝らした、美しくユニークな本が多く作られました。